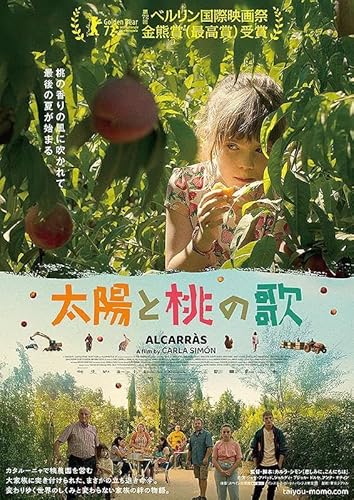

「太陽と桃の歌」

スペインのカタルーニャの三代続いた桃農園の家族の一夏の物語を淡々と静かな筆致で描いていく作品で、これと言う大きな出来事もなくドキュメンタリーの如く展開するのですが、丁寧な演出が映画のクオリティをそれなりに映像作品に仕上げている。良質の一本という映画だった。監督はカルラ・シモン。

溜池の傍の廃車の中でパウ、ペレ、イリスの三人の子供達が宇宙旅行ごっこをしている場面から映画は幕を開ける。傍にショベルカーが来て、車から出るように言われて飛び出す少女達三人。近くにいる姉マリオナの所にかけていく。三世代にわたって桃農園を営むソレ家だが、太陽光パネルを設置するという事で今夏で出ていくように言われている。この農園の所有は、祖父が口約束で譲り受けたものらしく、契約書というものもなく出て行かざるを得なくなっている。

物語は、この大家族の一夏の姿を静かな色彩と映像で淡々と描いていく。一方で、卸価格が買い叩かれて、それに反抗する近所の農夫達の姿も挿入される。パウ、ペレ、イリス達はいつも一緒に遊び、秘密基地を探しては農園で働く父や姉、兄ロジャー達のそばで走り回っている。マリオナは、村祭りで披露するダンスの練習をしている。ソーラーパネルの管理の仕事を地主は勧めてくるが、祖父達は受け入れようとしない。

一夏も終わる頃、父は思わず涙を流してしまい、祖父は深夜寂しそうに農園を回る。村祭りではマリオナは反抗的にダンスに出ず、妹を気遣うロジャーは、マリオナを早々に家に帰らせたりする。やがて、すぐそばまでショベルカーが来て次々と桃の木を倒していく。傍で無邪気に走り回るマレ達。カメラがゆっくり俯瞰して、そんな姿を遠景に捉えて映画は終わる。

なんのことはないストーリーですが、ソレ家の人々の心の動揺がさりげなく画面から滲み出てきて、そんな事を気にも留めない幼い三人の少女の元気な姿と対峙させる事で映画にメッセージを見せていく演出がとっても美しい。本当にいい映画、と言える作品だったと思います。

「不思議の国のシドニ」

大女優イザベル・ユペールを主演に、ちょっとチグハグな日本の姿を背景にしたラブストーリーという一本。一体何を描きたかったと疑問が見えなくもないけれど、流石にイザベル・ユペールの存在感だけでラストまで引っ張って行った感満載の映画だった。監督はエリーズ・ジラール。

フランスの女流作家シドニは、自身のデビュー作「影」が日本で再販される事になって日本の出版社に招かれて旅立つところから映画は幕を開ける。シドニは11時間というフライトに一瞬躊躇うもパリから大阪に向けて飛行機に乗る。日本の空港で出迎えたのは溝口健三という編集者。シドニは夫を事故で亡くしたが、そもそもデビュー作「影」を書けたのは夫のおかげだったと記者会見で語る。

シドニは溝口に伴われて日本のあちこちを巡る事になるが、彼女のいく先々に亡き夫アントワーヌが現れるようになる。最初は驚いたものの、次第にその存在を受け入れ始めたシドニは、いつの間にか亡き夫への思いが次第に溝口への思いに変わっていく自分を発見し、やがてそれが恋になり、喪失感からの旅立ちへと変わっていく。そして帰国の直前、シドニは溝口と体を合わせる。旅立ちの日、空港で別れたシドニだが、日本に来たとき同様にショルダーバッグを溝口に預けたまま空港へ入って行って映画は幕を閉じる。

淡々と、奈良、京都、そのほかの地を巡っていく物語で、暗いカメラと、奇妙な日本の風習を描いていくだけの作品。なんの変哲もないといえばそれまでの一本、そんな映画だった。